Arte moderna e arte contemporânea: crítica ao “azar histórico” de R. Naves

Por Isabela Sebben Cesar Jhonata Diogo Cordeiro

Letícia Vicente Victória Saori Aoki

Rodrigo Naves traz em seu artigo[1] as coleções privadas de Cisneros e Nemirovsky, apresentadas no MASP, para ilustrar a primeira grande ideia do texto. O Brasil passa a desenvolver um cenário de construção de arte em contato com as mais importantes discussões, quando as coleções privadas superam inclinações pessoais e valores apontados pelo mercado. Nas palavras de Naves, nosso meio artístico vinha ganhando discernimento e qualidade. Para ele, até 1970 a arte brasileira tinha tanto sua avaliação crítica como sua visibilidade precárias e conservadoras.

Naves traz a Semana de 1922, em que os modernistas, ligados a seu ideário, davam as cartas da limitada participação nas artes plásticas com obras que, para ele, revelavam mais os limites de seus projetos do que suas potencialidades. Ainda que reconheça o profundo comprometimento com o ideário nacional e, neste sentido, com a busca de um imaginário próprio, há uma relativização da qualidade e do reconhecimento das obras. Sem contar a desconsideração de sua importância, ainda que, para as artes visuais, esta tenha sido fundamental na revisão de valores estéticos e para o surgimento de outras manifestações artísticas.

Desde os anos 1950, sobretudo a partir dos anos 1960, artistas de diferentes gerações e orientações vinham produzindo obras que constituíam um solo artístico cuja densidade e diversidade eram até então desconhecidas, além das ainda presentes questões pré-modernas até os anos 1970. Entretanto, especialmente nos anos 1960, com a efervescência política e cultural, as artes plásticas conquistaram maior visibilidade.

Essa, proporcionada por um aumento contínuo de exposições públicas e privadas, levou a maiores debates e compreensão da produção artística brasileira. Entretanto, apesar desses e outros avanços, como o surgimento de críticos e a criação de espaços como a revista "Malasartes", o cenário artístico nacional ainda era considerado um "ambiente provinciano e altamente restrito". A crítica nacional não compreendia sua própria arte, e a arte modernista era sua maior vítima. Os críticos contemporâneos encontravam em seu caminho uma grande adversidade: não era possível definir critérios para avaliação da arte contemporânea, sem antes definir critérios sólidos para o modernismo, até então inexistentes. Sem esses critérios, segundo Naves, não haveria uma organicidade entre as duas produções.

Após a apresentação desse cenário "caótico", mas evolutivo, o autor apresenta sua tese principal: "foi somente no final dos anos 1980 que passamos a ter no Brasil alguma coincidência entre qualidade artística e reconhecimento público". Essa coincidência foi consequência da maior exposição das artes plásticas brasileiras, de sua "saída do gueto", gerando recebimento do tema. Entretanto, ao mesmo tempo em que, no cenário nacional, o equilíbrio entre "produção artística de qualidade" e "reconhecimento público" finalmente era conquistado, críticas realizadas por artistas e críticos contemporâneos em relação à arte moderna ganhavam força.

Assim, o Brasil passa a analisar sua produção artística por critérios estrangeiros, desenvolvidos para outras realidades. Nessa análise, dois artistas foram destacados: Lygia Clark e Hélio Oiticica. Naves, então, realiza uma grande digressão, na tentativa de justificar a causa do grande destaque voltado aos dois artistas, porém, acaba tornando sua tese principal, recém-apresentada, confusa ao leitor. O autor declara que não pretende abordar com profundidade o tema "diferenças entre a arte moderna e contemporânea", entretanto, dedica grande parte do texto a isso.

Naves não é feliz ao tentar unir os dois temas, a "glorificação dos dois artistas" e as "diferenças entre arte moderna e contemporânea/ aproximação de vida e arte". A estruturação das ideias, aqui, é confusa. Não há um seguimento lógico de causa-consequência, comprometendo o texto em sua totalidade.

A aproximação entre arte e vida, defendida por críticos e artistas contemporâneos, seria a diferença fundamental entre a arte produzida nesse período e a arte moderna, que tinha na autonomia artística um dos principais pilares. Para ilustrar essa aproximação alegada, o autor cita trabalhos de artistas como o americano Andy Warhol, com sua pop art. Aqui, a arte transpõe os limites da tela e invade a vida.

Porém, o autor também indica as dificuldades em definir essa "aproximação", pois os conceitos de arte e vida são termos nada pacíficos. O principal objetivo do autor ao indicar essa visão é ressaltar a nova interpretação dada a artistas modernos. Segundo essa visão, a arte moderna e sua "pureza" foram acusadas de elitistas, etnocêntricas, aristocratas. Uma visão simplista, que ignorou as diversas formas em que os modernistas incorporaram a realidade em suas obras.

Essa preocupação com a união de arte e vida fez com que, em 1980, as obras dos destacados Clark e Oiticica parecessem extremamente atuais. Essa visão, entretanto, parecia ignorar que ambos os artistas vinham trilhando suas obras desde 1960 e que, embora simultâneos aos vanguardistas americanos e europeus, divergiam muito desses, uma vez oriundos do construtivismo. Para o autor, ainda, a atenção americana e europeia dedicada aos trabalhos de Clark e Oiticica era, com exceção de Guy Brett, apenas uma questão de polidez e solidariedade, que acabou por empregar multiculturalismo ao movimento.

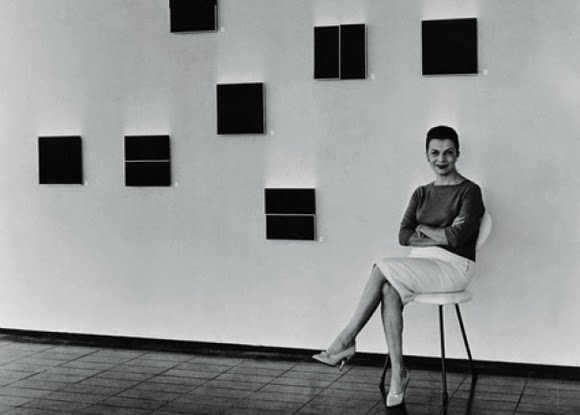

Na XXII Bienal de São Paulo, que elegeu Clark, Oiticica e Mira Schendel como "os faróis brasileiros", o caráter da união da arte com a vida foi ainda mais ressaltado. Para Nelson Aguilar, a década de 60 já mostrava o fim definitivo do quadro, e a arte se abria para a esfera tridimensional, ultrapassando todos os limites, confundindo-se com a vida e se tornando acessível às massas. Também na exposição Cisneros, por Ariel Jiménez, a ruptura dos limites era algo a ser exaltado e seguido.

Naves, contudo, vê essa questão com pessimismo. Primeiro, entende que, com a massificação, o movimento perderia seu teor crítico e se tornaria puramente estético. Depois, a exaltação das obras de Clark e Oiticica, além de outros artistas dessa tendência, levava ao fortalecimento da visão finalista da arte, que entendia a história artística em ascendência para "uma pintura cada vez mais planar e abstrata"– parece estar aqui, então, a maior crítica do autor às visões sobre d trabalho desses artistas.

Naves ainda constrói a ideia de que a concepção finalista, assim como a concepção histórica, acaba por desvalorizar o trabalho dos artistas. O finalismo e o historicismo, para ele, adotam uma linha determinista e, assim, entendem não que as obras produzidas advêm da própria liberdade de cada artista, mas sim, de um processo natural de evolução, que, iniciado por Clark e Oiticica, conduziria os demais artistas brasileiros e continuaria em expansão.

Criticando fortemente aqueles que adotam essa acepção, como W. Kandinsky, Naves entende que o destaque dado a Clark e Oiticica não passava de "teleologia disfarçada de generosidade", já que os adeptos do finalismo e do historicismo usavam os artistas como meios de confirmar suas próprias teses. Ademais, a linha evolutiva que defendiam, para o autor, nunca havia existido na História da Arte, tampouco a arte contemporânea produzida no Brasil era resumida nas obras desses artistas.

Naves entende que essa visão, adotada por muitos brasileiros, fundamenta-se nas opiniões de críticos estrangeiros que acreditavam ter descoberto, antes dos próprios conterrâneos de Clark e Oiticica, o talento desses, sem sequer conhecer totalmente a arte brasileira – bem como descobriu Cabral as terras há muito já habitadas pelos nativos.

Para Naves, a já tão modesta história da arte nacional não necessita de maiores estreitamentos advindos do olhar estrangeiro. Deve-se, portanto, enxergar a arte de nosso país a partir de seus valores intrínsecos, sua própria historicidade; e não julgá-la a partir de aspectos estranhos à sua formação. Neste trecho, o autor utiliza-se da obra de Volpi e Amilcar de Castro para ressaltar um grande problema: apesar de serem obras importantes, praticamente nada foi visto fora do Brasil. Ao olhar internacional, esses artistas não seriam aptos como Clark e Oiticica.

A tese se estende ao longo do texto, de forma cansativa, com a ideia defendida pelo autor de que a qualidade das obras está intimamente ligada à sua visibilidade; e a visibilidade, por sua vez, é cerceada pela historicização e o olhar "estreitante" das artes estrangeiras em relação à arte nacional.

Aqui, Naves cita a música de João Gilberto como um exemplo de como lidar com o passado de forma livre, incorporá-lo à sua arte de maneira a torná-lo significativo no presente; contudo, nas artes plásticas, essa relação mostra-se como empecilho à capacidade de Gilberto de incorporar a experiência de forma a criar uma realidade passível de mudança. A esta falta de rumo, o autor atribui a culpa à atual conjuntura do momento "de transição – sabe Deus pra onde" em todos os campos, inclusive a arte.

Tal capacidade de unir a arte à vida é o que se destaca nas obras de Clark e Oiticica. Lygia, para tanto, lidava com pacientes psicóticos. O procedimento que descreve é, por si só, um processo criativo que originaria suas obras. Essa tensão entre arte e vida é uma das principais marcas da arte contemporânea; as melhores obras emergiram daqueles que souberam tirar desta relação algum significado. Daí a necessidade de enxergar a arte brasileira de acordo com seus valores intrínsecos, sem olhares enviesados.

O texto, em suma, é escrito de forma completa. Mas o autor, por vezes, parece perder-se do objeto do texto, realizando digressões acerca de obras e autores. Isso, em específico, torna o texto extremamente técnico, de modo que leitores leigos em artes plásticas podem ter seu entendimento comprometido.

Contudo, para os que possuem entendimento do assunto tratado, o texto é bastante elucidativo e propõe grande reflexão acerca da visão enviesada relativa à arte brasileira e à grande dificuldade que se tem de incorporar de maneira livre e positiva aquilo que antecede a nossa própria produção.

Edição Filipe Dal'Bó

[1] NAVES, Rodrigo. Um azar histórico. Desencontros entre moderno e contemporâneo na arte brasileira. São Paulo. CEBRAP. Novembro de 2002.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.