Possessões coloniais: uma revisão historiográfica

Por Bernardo Buarque de Hollanda

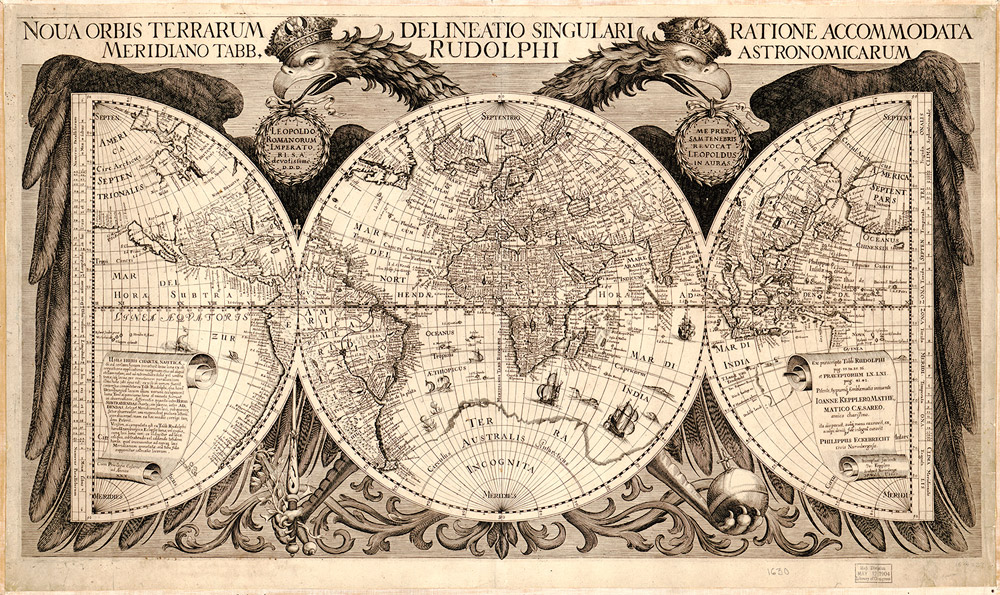

Segundo François Regourd (2005), o contexto da primeira fase de expansão colonial da Europa moderna, entre os séculos XVI e XVIII, coloca a questão do poder em uma posição central. Para este historiador francês, os espaços imperiais são definidos tanto de uma maneira geográfica – os mundos distantes – quanto de maneira política – os espaços sob dominação colonial. A temática do poder nos espaços imperiais tem sido objeto de trabalhos importantes, ligados nos últimos anos à renovação da historiografia nas sociedades do Antigo Regime, onde a dimensão política ocupa um papel decisivo.

Esta renovação pode ser caracterizada pelo abandono dos estudos tradicionais e teleológicos dos sistemas normativos em favor de estudos centrados nas relações de poder, concernentes aos circuitos de produção, de difusão e de recepção das decisões políticas, ou ainda ao dispositivo do cerimonial. A título de exemplo, é possível citar, no caso brasileiro, o trabalho do historiador português Pedro Cardim (2004) acerca da administração dos Habsburgo e dos primeiros Bragança e, no caso francês, os recentes estudos sobre o poder aristocrático em uma província do Languedoc (BEIK, 1985).

No âmago dessa reflexão sobre o político, encontra-se a problemática das "monarquias compostas" – conceito de Elliot (1992) –, das relações centro-periferia e dos mundos imperiais. Principalmente centrada na Europa do Sul, essa renovação historiográfica interroga em especial as periferias, no caso do mundo ibérico, com o historiador Antônio Manuel Espanha, refundador da história política e institucional em As vésperas do Leviatã: instituições e poder político – Portugal, século XVIII (1994), e no caso francês com o historiador norte-americano William Beik: Absolutism and society in seventeen century: state, power and provincial aristocracy in Languedoc (1985). Esta corrente parte da recusa à ideia dos espaços imperiais de além-mar como simples apêndices do sistema colonial europeu, com uma dinâmica social que ultrapassava o mercantilismo (cf. Fragoso, 2002).

Sem negar a importância do imperialismo dos Estados Modernos, nem o papel fundamental exercido pelos comércios ultramarinos na reprodução dessas sociedades, as novas perspectivas insistem sobre a constante negociação existente entre o centro e os territórios distantes, como condição de possibilidade para um poder com meios limitados. A capacidade de coerção era forçosamente reduzida e o poder devia se apoiar sobre redes e intermediários locais que o historiador, desconfiando da retórica centralista – metrópole onipotente versus colônia submissa –, deve procurar reconstituir.

O estudo das condições concretas do exercício do poder relativiza a ideia segundo a qual os impérios do Antigo Regime eram submetidos a direções fortes e coordenadas, ao menos no caso ibérico. Ao contrário, na condição de impérios da Época Moderna, prevalecia o sentimento de uma necessária adaptação e de uma relativa autonomia local. A dicotomia império/colônias, tão importante para os impérios coloniais ulteriores, tende então a se diluir, para deixar aparecer mundos mais complexos, multipolares e não mais bipolares, nos quais o impacto da autoridade política do centro é reavaliado.

Para ilustrar essa renovação historiográfica no caso do mundo lusitano, cite-se a reunião de artigos organizada por Fragoso, Bicalho e Gouvêa, Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (2001), que se situa na linha de trabalhos do supracitado Antonio Manuel Hespanha, autor também de "A construção do império português: revisão de alguns enviesamentos correntes". Ainda no que concerne ao caso brasileiro, é possível citar o livro de Luiz Felipe de Alencastro, O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, que analisa o sistema de dominação portuguesa no quadro meridional do Atlântico, através de um estudo de complementaridade entre Angola e Brasil, rejeitando a visão por assim dizer "pré-nacional" do Brasil (2000).

Quanto à América Espanhola, os trabalhos de Michel Bertrand (1999) e de François-Xavier Guerra (1985) vão nesse mesmo sentido. Para o império francês, a obra de síntese de Gilles Harvard e Cécile Vidal (2003) sobre a América do Norte convida igualmente a reavaliar o peso e a autoridade real da administração colonial francesa, em particular nas margens do império.

Sob o olhar dessa revisão historiográfica, a problemática do poder no período moderno deve levar em consideração a influência de conceitos vindos da cultura política dos Estados Nações dos séculos XIX e XX. Com efeito, não é possível pensar as relações centro-periferia de uma maneira dualista, desde que os historiadores do político passaram a mostrar que os homens de então não tinham uma visão estritamente centralizada do império, mas ao contrário uma visão mais fragmentada, na qual cada uma das partes tinha uma identidade particular.

De igual maneira, se a relação entre o poder central e os territórios explorados era antes de tudo uma relação de negociação, a questão da circulação das informações torna-se um componente essencial da relação política, não somente como meio de adaptação das normas europeias às novas condições, como também margem de manobra para os representantes do poder central ou das elites locais.

Nesse sentido, um enfoque comparatista entre os mundos português, espanhol e francês, bem como inglês e holandês, é interessante na medida em que dirime ou ao menos evita as oposições polares excessivamente simplificadoras. Com efeito, se é possível falar de uma certa unidade ibérica a propósito da cultura jurídica das elites políticas ou de uma importância relativa dos espaços imperiais, sob outro ponto de vista, entretanto, à política colocada em relevo (relação com as populações indígenas e o mercantilismo), os casos português e francês são talvez mais próximos.

No que concerne à tentativa centralizadora do Estado, os casos espanhol e francês apresentam igualmente similitudes interessantes. As buscas do Estado, correntes para a França e a Espanha, devem ser compreendidas menos como o fruto de uma vontade de saber devoradora e mais como o resultado de um poder de informação. Nos dois casos, o uso que é feito destas buscas das monarquias absolutas mostra que se está longe de práticas racionais de governo.

No mundo português, a circulação das informações se esclarece à luz das práticas de poder mais corriqueiras: a redação de um tratado informativo não se faz sob a demanda do rei, mas espontaneamente, com vistas a obter uma recompensa; os postos administrativos circulam nas mesmas redes familiares e a produção escrita é com frequência recolocada por um saber oral.

A Igreja, diretamente ligada aos poderes dos quais ela legitima a presença sobre terras de além-mar, faz parte do campo de investigação sobre a questão do político na historiografia. A história da Igreja de além-mar e dos missionários, atores essenciais da sociedade colonial, sobretudo com a fundação da Companhia de Jesus em 1534, foi também renovada nos últimos anos. De igual modo, a Igreja secular e as ordens religiosas vêm sendo estudadas nos últimos anos sob ângulo das relações de poder, das tomadas de decisão política e da necessária adaptação às novas condições.

O projeto missionário não é mais analisado como uma "conquista espiritual", mas na condição de um processo complexo de reajustamento e de negociação entre as normas e uma realidade. Esta Igreja de além-mar, menos conquistadora e mais concreta, é igualmente lugar importante de produção, de difusão e de circulação de saberes. O conhecimento geográfico das terras distantes é necessário à maioria dos jesuítas situados em Roma para poder dividir administrativamente as províncias de sua ordem.

Os membros da Igreja secular, engajados na carreira de honra, manejam assim o envio de informação como elemento de distinção. A questão da utilização do saber para fins de apostolado missionário é desenvolvida por Catherine Jami (2004), no qual o cruzamento de olhares – chinês e jesuíta – sobre o lugar das ciências na relação do poder imperial permite mostrar que as tradicionais fronteiras entre ciência e religião e entre tradição chinesa e modernidade ocidental devem ser amplamente nuançadas.

Para além da dimensão institucional, a historiadora norte-americana Nathalie Davis (1997), no livro Nas margens, se vale de uma experiência individual para tratar da ação missionária. A autora aborda uma freira ursulina de origem francesa, radicada em Quebec, fundadora da primeira escola cristã para mulheres na América do Norte. A partir de seus diários, ela reconstitui as missões e os processos de negociação feitos dos jesuítas, posto que sua personagem central, Marie de l'Incarnation, aprende os idiomas do Novo Mundo e redige manuscritos em ameríndio para proceder à conversão.

Edição Filipe Dal'Bó e Samy Dana

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.